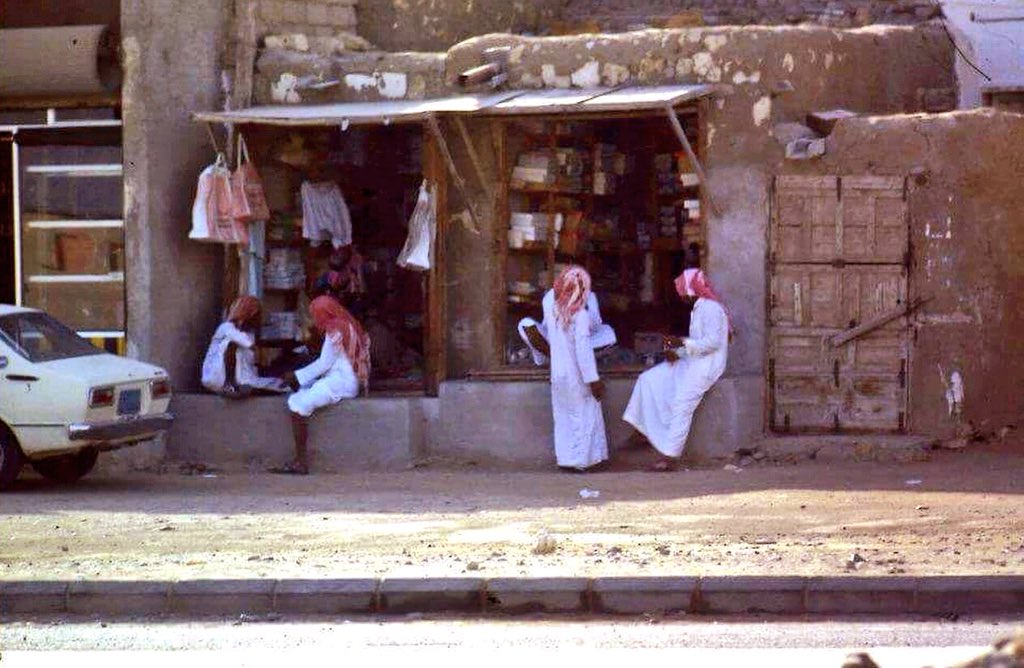

في قلب القرية، كانت الدكاكين الصغيرة تحتضن أحلام البسطاء. تلك المحلات التجارية المتواضعة، التي غالبا ما تتكون من غرفة واحدة، كانت تفتح أبوابها يوميا لتلبية احتياجات سكان القرية البسطاء، هناك، تحت سقف واحد، كان يجد السكان كل ما يحتاجونه من أساسيات الحياة، وقليل منها ما كان يتسع لأكثر من غرفة، لكنه كان كافيًا لنسج قصص الحياة اليومية وتلبية حاجاتهم بتواضع ودفء.

في القرى، كانت الدكاكين بمثابة ملاذ للرجال، خاصة في المواسم التي تخلوا من الأعمال الزراعية. يتجمعون على أبوابها لساعات طويلة، يتبادلون أطرف الأحاديث، ويلعبون الألعاب الشعبية التي كانت تملأ وقتهم وتضيف للقاءاتهم نكهة مميزة. من بين تلك الألعاب كانت “المنقلة”، حيث يتنافس اللاعبون باستخدام قطعة خشبية محفور بها أربع عشرة حفرة، ويتبادلون بذور النبق الصلبة وفقًا لقوانين معروفة.

لم تكن الدكاكين مجرد مكان للتجارة، بل كانت مصدرا مهما لتناقل الأخبار في القرى، ومعرفة أحوال الناس وأخبارهم. كانت تمثل نقطة انطلاق للرحلات الصغيرة ومكانًا للالتقاء وتبادل القصص، مما جعلها جزءًا لا يتجزأ من حياة القرية وروحها..

أمام الدكاكين، كانت الساحة تزخر بأغطية زجاجات البيبسي والميرندا التي ألقاها المارة في عجالة. كان كل من يمر يقتني قارورة مشروبه المفضل، ثم يرمي الغطاء المشعب جانبًا قبل أن يفتح القارورة ليشرب. تلك القوارير كانت ذات قيمة خاصة، إذ كان على الجميع إعادتها إلى الدكان لاستبدالها بأخرى مملوءة، مما أضفى على عملية الشراء طابعًا من التواصل المستمر بين أهل القرية والدكاكين. كانت الأغطية المتناثرة تحكي قصص اللقاءات اليومية واللحظات البسيطة التي جمعتهم.

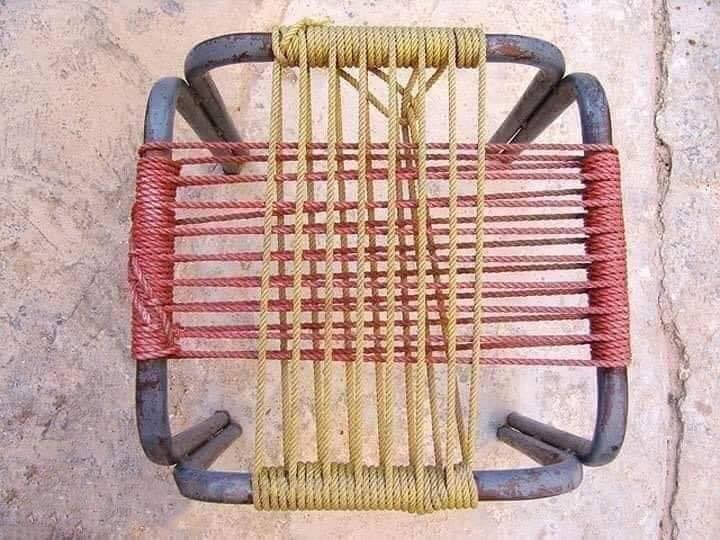

في ركن من أركان الدكان أو على عتبته، كانت الكراسي تروي قصص إبداع من صنع التاجر. بعض الكراسي كانت تشكل من مجموعة كراتين البيض المكدسة فوق بعضها البعض، مشكلة مكعبا بأبعاد كرتونة البيض. كانت ترمز إلى البساطة والابتكار في آن واحد، أما الكراسي الأخرى، فقد كانت تحفة هندسية صغيرة، مصنوعة من أنابيب حديدية مثبتة مع بعضها البعض، ومن الأعلى حبال نشر الغسيل مربوطة بإحكام بين أطراف المواسير العلوية، كان هذا الكرسي يعرف بكرسي “المرس”، وكان يجسد براعة اليد البشرية في تحويل الأشياء البسيطة إلى وسائل راحة عملية وأنيقة.

في زاوية أخرى من الساحة، كانت هناك كراسي فريدة من نوعها تتحدث عن قوة الطبيعة وبساطة التصاميم. كانت تلك الكراسي عبارة عن قطع حجرية كبيرة، بحجم يقارب نصف متر، بغض النظر عن شكلها. كانت تضفي لمسة من الأصالة والصلابة على المكان. إلى جانبها، وجدت مقاعد طويلة مصنوعة من الأسمنت، تأخذ شكل الأركان وتتيح لعدة أشخاص الجلوس معًا. كانت تلك المقاعد الأسمنتية مكانًا مثاليًا لتجمعات الأصدقاء والأحاديث الطويلة، تروي قصصًا لا تُنسى عن الحوارات الجماعية واللحظات المشتركة.

داخل رواق الدكان الصغيرة، كان هناك عالم مصغر من الخيارات، حيث تأخذ كل سلعة مكانها بوضوح. في قسم المكسرات، كان الفستق ذو القشور يحتل الصدارة، بألوانه الذهبية وقرمشته المميزة، وبسعر يعادل نصف دولار حاليا، كان الكيس يحتوي على أكثر من كيلوغرامين من هذا المزيج الشهي. بجواره، كانت بذور البطيخ المملح المحلية مركونة على الرف أو على بسطة البائع، تليها بذور القرع البيضاء، ذات الطعم المالح والمحبب لدى الكثيرين. وأخيرا، كانت هناك القضامة، التي أضافت لمسة من الطعم المميز، ما بين المالح وغير المالح، ومع تزايد الطلب، بدأ الدكان بجلب أنواع أخرى جديدة، لكن الخيارات بقيت محدودة، ما جعل كل منتج يحكي قصة تميز عن غيره

وأما الحلويات، فقد كان باكيت ناشد إخوان يعتبر الصنف الأول، إلى جانب شوكولا سلفانا مترو، وكان هذان النوعان بمثابة الهدية الأولى عند الزيارات، إلى جانب سفط الراحة (الحلقوم) الذي كان حجم السفط منه بطول وعرض (15) سم وارتفاع نحو (3) سم، ويشتمل على طبقتين من الراحة، وكانت ذات ألوان متعددة ومغطاة بالسكر الناعم..

في عالم الحلويات داخل الدكان، كان هناك نجمان ساطعان: باكيت “ناشد إخوان” وشوكولا “سلفانا مترو”. هذان الصنفان كانا يمثلان قمة التميز، ويُعتبران الهدية المثالية في كل زيارة. أما الحلقوم، أو سفط الراحة كما كان يُطلق عليه، فكان يحمل لمسة من الفخامة، بقطعة بطول وعرض 15 سم وارتفاع حوالي 3 سم. كان يتكون من طبقتين من الراحة، مُزينة بألوان زاهية ومغطاة بطبقة من السكر الناعم، مما جعله خيارًا لا يُقاوم. كل قطعة من هذه الحلويات كانت تروي قصة من الحلاوة والتقاليد، وتضيف لمسة من السحر إلى كل مناسبة.

في دكان الماضي، كان هناك مجموعة من الأدوات التي تروي قصص الزمن الجميل. من بين تلك الأدوات، كانت علبة أعواد الثقاب، التي تميزت بنجماتها الثلاثة، التي كانت تعتبر الأكثر انتشارا وجودة مقارنة بتلك ذات الثلاث تيجان. بجانبها، كانت زجاجات البلور الخاصة بالمصابيح تنتظر، جنبا إلى جنب مع القواعد المعدنية التي تملأ بالكاز، بالإضافة إلى الفتائل التي تغمر بالوقود، وتصل بين القاعدة والبنورة رأس نحاسي أو معدني. كانت الفتيلة المبللة بالكاز تنتهي بشعلة صغيرة تعطي الضوء في أعماق البنورة، كان الناس آنذاك يطلقون على البلورة كلمة بنورة.

لم يكن ذلك كل شيء، بل كان هناك أيضا جهاز الإضاءة المعدني المعروف باسم “الكهرب” أو “البيل”، ماركة النمر كان هذي الأكثر انتشارا، وكان يضاء ببطاريات كبيرة الحجم فقط من نوع “بيريك”، بالإضافة إلى اللمبة الصغيرة التي تضيء بأناقة. ومع مرور الوقت، ظهر نوع جديد من الإضاءة، أقل جودة ولكنه ملون ومصنوع من البلاستيك، ليعكس تنوع الخيارات ويضفي لمسة من الحداثة على عالم الإضاءة في الدكان.

في عالم الدكاكين القديم، كانت الحبوب نوعا نادرا من البضائع، حيث كان الفلاحون عادةً يشترونها مباشرة من المزارعين أو يتوجهون إلى المدينة لتلبية احتياجاتهم. أما المواد التموينية الأساسية التي كانت تتوافر في الدكان، فكانت تقتصر بشكل رئيسي على السكر والأرز.

كان التاجر يشتري أكياس الأرز والسكر بوزن (50) كيلو جرام، ولحماية هذه المواد من الرطوبة والتلف، كان بعض التجار يضعونها في براميل خشبية. وعند البيع، كانت تعبأ في أكياس ورقية بأحجام متنوعة تتسع لأوزان مختلفة، أكبرها يستوعب نحو 10 كغم، بينما كانت هناك قياسات أصغر تناسب احتياجات الزبائن المتنوعة.

في عالم الدكان القديم، كانت المعلبات محدودة وقليلة التنوع، حيث اقتصر العرض على الفول والحمص بنوع محدد يعرف بالرمز FF، وعلب التونة من علامة الوردة، إضافة إلى السردين المغربي “ميلو”، وعلب اللحم البقري التي تزينها صورة بقرة مميزة.

أما في ما يخص الورق الصحي، فقد كان هناك نقص واضح، حيث لم تتوفر سوى مناديل الجيب من نوع “فاين” وعبوات تحتوي على مئة منديل من نفس النوع. لم تكن هناك أنواع أخرى، حتى فوط الأطفال أو مناديل المطبخ والحمام كانت غائبة تماما.

لكن، في قلب كل دكان ناجح، كان هناك عنصر لا غنى عنه: دفتر الديون. هذا الدفتر المسطر، المكون عادة من 96 صفحة، كان يُعد السجل الحيوي للديون المستحقة للدكان. بفضله، كان صاحب الدكان يعرف من هم الزبائن الأكثر مديونية، ومن منهم لا يحتاجون إلى اللجوء للشراء بالدين. كل عملية شراء بالدين كانت توثق بدقة، بتدوين التاريخ والمبلغ والمواد المستلمة، إضافة إلى اسم الشخص الذي تناول السلع. كان هذا الدفتر بمثابة البوصلة التي توجه دفة الأعمال وتضمن استمراريتها في عالم التجارة.

كانت جميع الدكاكين في تلك الفترة تشترك في صفات مميزة، حيث كانت أبوابها الضيقة بعرض متر واحد تُطلى بألوان زاهية، مثل الأزرق والأخضر بدرجاتهما المتنوعة، بعض الأبواب كانت تتكون من لوح (أو ظرفة) واحدة، بينما كانت أخرى تفتح على شقين. مساحة كل دكان كانت بحدود 4 × 4 متر، وبعضها كان يحتوي على باب خلفي يربط بين الدكان ومنزل صاحبه، بينما كان البعض الآخر يقتصر على باب واحد فقط.

في بداية السبعينيات، برز دكان الحاج تركي الشرع كأحد أشهر الدكاكين، إلا أنه أغلق أبوابه في نهاية نفس العقد. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك دكاكين أخرى ذات شهرة، مثل دكان أبو عباس، ودكان عبد اللطيف، ومحمد البريك، ومحمد العماوي، ودكان أبو عوض، ودكان الشركة، ودكان عيسى القسيم، هذه كلها كانت في بلدة ارحابا.

في تلك الأيام، كانت بعض الدكاكين تقدم خدمات إضافية، مثل بيع الدجاج الحي أو المذبوح دون تنظيف، كما كان الحال في دكان أبو عباس ودكان عيسى القسيم. وعندما وصلت الكهرباء إلى البلدة في عام 1978، ظهرت نتافات الدجاج لتسهم في تسهيل عمليات التنظيف، وفي بداية الثمانينيات، دخلت مادة الغاز إلى البلدة لأول مرة عبر محل غاز الشعب (السلحب)، الذي اشترته لاحقًا دكان أبو عباس، ثم بدأ العماوي أيضا في بيع الغاز. جميع هؤلاء، الذين كتبوا جزءا من تاريخ التجارة في البلدة، رحلوا عن عالمنا، تاركين خلفهم ذكريات لا تُنسى، فلهم منا الدعاء بالرحمة والمغفرة.

في عالم التنظيف في ذلك الوقت، كانت هناك قصص وحكايات لا تنتهي. كان “السيرف” هو بطل الرواية، المادة الأساسية لتنظيف الملابس والأواني في بعض الأحيان. ومع مرور الوقت، بدأ “الشاين” يدخل إلى الساحة، ليتقاسم الأضواء مع السيرف. أما الصابون الأخضر، فكان له مكانته الخاصة، يبقى بنفس الشكل والفعالية حتى يومنا هذا، حيث كان يستخدم لتنظيف الملابس بنفس الطرق التقليدية.

عندما يأتي الأمر للعناية بالشعر والوجه واليدين، كان صابون “المفتاحين” النابلسي يُعتبر الملك بلا منازع. كان البعض لا يزال يستخدمه حتى تلك الأيام، مضيفاً لمسة من الأصالة إلى الروتين اليومي. ومع ذلك، كان هناك بين الأهالي من يستمتع بصناعة الصابون بيديه، باستخدام فضلات زيت الزيتون، ويشكلونه على هيئة كرات متوسطة الحجم، ليصبح جزءًا من تقاليدهم.

أما لتنظيف الملابس البيضاء، فكانت مادة “النيلة” الزرقاء، الصبغة الخفيفة، تُستخدم لتزيد من إشراقتها وتمنحها بريقاً لا مثيل له. في ذلك الوقت، لم تكن الشامبوهات بأنواعها المختلفة قد ظهرت بعد. وكان تنظيف الصحون يتم باستخدام ليفة إسفنج صناعية مع قطعة ليف معدنية تُعرف بـ”الخريص”، حيث كان هناك وعاءان: أحدهما يحتوي على مواد التنظيف، والآخر لإزالة بقايا الصابون.

في مجال غسيل الملابس، كان الناس يعتمدون على الأيدي الماهرة للأمهات حتى جاء عام 1978، حيث غيّرت الكهرباء مجرى الأمور وأدخلت الغسالات الكهربائية إلى البيوت، حيث بدأ فصل جديد في رحلة التنظيف.

ونعود مرة أخرى إلى داخل الدكان، كانت الحياة تجري بنظام خاص، كانت هناك مساحة مخصصة للفواكه والخضار، والتي كانت تُعرض بشكل منظم ومبهج في وسط الدكان. تقسم هذه المساحة إلى أقسام عدة، حيث يخصص كل قسم لنوع معين من الفواكه والخضار، لتسهيل اختيار الزبائن.

في صدر الدكان، كانت الرفوف العلوية تعرض أطقم الهدايا المتنوعة، كانت تلك الأطقم تضم كاسات وأكواب زجاجية مخصصة للماء والعصائر والمشروبات الباردة، وتأتي بأسعار منخفضة وجودة متباينة، حيث كان القليل منها يتمتع بجودة مقبولة، يتكون كل طقم من ستة أكواب وشربة بسعة تتراوح بين 2 إلى 3 لترات، وكانت غالبا تستخدم للماء.

وفي مكان مخصص داخل الدكان، كانت أطقم كاسات الشاي ذات الصناعة الفرنسية تروي قصصا من الفخامة. تعرف بـ”كاسات الجرس”، التي تتميز بتصميمها الواسع من الأعلى والضيق قليلاً من الأسفل، وكانت من النوع الذي يدوم طويلا، قلما يتعرض للكسر بسبب جودته الفائقة.

أما في المستودع الخلفي للدكان، كانت هناك البواري والأكواع، وهو الأنبوب الذي ينقل الدخان من الصوبات (المدافئ) إلى الخارج، وكانت المدافئ تعمل على الكاز أو الحطب، وكانت الصوبة السورية هي الأكثر شهرة وأمانا وتدفئة، تحتوي على الخزان الكروي الذي يثبت على أحد جوانبها، الصوبة نفسها غير متوفرة في الدكان فيما عدا البواري والأكواع. لذا، كان الناس يتوجهون إلى المدينة لشراء صوبة الكاز السورية، التي تمثل إضافة مهمة إلى معدات التدفئة المنزلية.

وعلى باب الدكان الذي يطل مباشرة على الشارع.. كان الشباب يتجمعون مساء قبل وبعد الغروب، وكانوا يتشاحنون ويتطاحنون في التحديات، فمنهم من يتحدى الآخرين بشرب صندوق من المشروبات الغازية (بيبسي) أو أكل عدد من حبات الكوسا غير المطبوخ، أو البطاطا، ووصلت إلى أن تكلفة التحدي تكون على حساب الخاسر، وكان من بين الأشياء محل التحدي أيضا، أن يأكل صدر (طبق) هريسة كاملا، أو أن (يشرق) بيضة، أو أن يكسر بيضة بالضغط على طرفيها ببطن يديه، وكذلك تصل إلى من يستطيع أن يستفز شخصا معينا، وكانت هناك تحديات أخرى متعلقة بحمل الأوزان وأكياس السكر أو الأرز بيد واحدة أو بالأسنان أو رفعها ووضعها على الرأس، أو طي غطاء قارورة البيبسي أو طي القرش وثنيه، وكانت هنالك أشياء أخرى كثيرة يتحدى الشباب بعضهم بعضا بها، كل ذلك على باب الدكان..

كان الشياب وكبار السن، وهم على مقاعدهم أمام الدكان، ينسجون أحاديثهم بطريقة تجعل الواقع يبدو وكأنه قصص خيالية، كان لديهم أحلام وطموحات لتحسين حياة الفلاحين، لكن للأسف، كانت تلك الأمنيات تتطاير كالفطائر من دون أن يتحقق منها شيء، كل وعد وكل تعليق كان ينتهي كما لو كان صدى في الهواء، لا يلتفت إليه أحد ولا يقيم له وزنا.

كثيرًا ما كان يقال: “ياما قالوا على باب الدكان”، مما يعكس حقيقة أن جميع تلك الأحاديث العظيمة والوعود التي أطلقها الرجال الجالسون هناك ذهبت أدراج الرياح، كانت محاولاتهم المخلصة للتغيير تبدو كأنها محاولات للقبض على الهواء، ولم تكن يتحقق منها شيء على أرض الواقع. كما يقول المثل القديم: “كلام الليل يمحوه النهار”، فقد كانت كل تلك التصريحات تتلاشى بنهاية اليوم، ليبدأ يوم جديد مع نفس الوعود والتمنيات، وكأن الزمن يكرر نفسه بلا نهاية.

خالد الشريعة

اكتشاف المزيد من خالد الشريعة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

انشر رأيك أو تعليقك حول هذا الموضوع